Filippo Alcaini Filippo Alcaini |

Biografia Nato a Dossena nel 1946 da famiglia contadina, autodidatta, cominciò a dipingere sin da bambino per frequentare poi i corsi di decorazione della scuola d’arte Andrea Fantoni di Bergamo. Nel 1967 lo troviamo in Etiopia dove lavora al restauro di alcune chiese con l’arch. Sandro Angelini e si trasferisce poi in Libia a Bengasi dove collabora con il pittore Heinrich Steiner alla decorazione della moschea di Shabbi. Dal 1970 si dedica alla pittura allestendo mostre personali e partecipando a numerose collettive in Italia e all’estero. Sarà tra l’altro l’ideatore della realizzazione di alcuni murales a Dossena, Valtorta e San Pellegrino. Morirà tragicamente nel 1986. |

La bega (tempera su tela, 1975)

La bega (tempera su tela, 1975) Tramonto (tempera su tela, 1976)

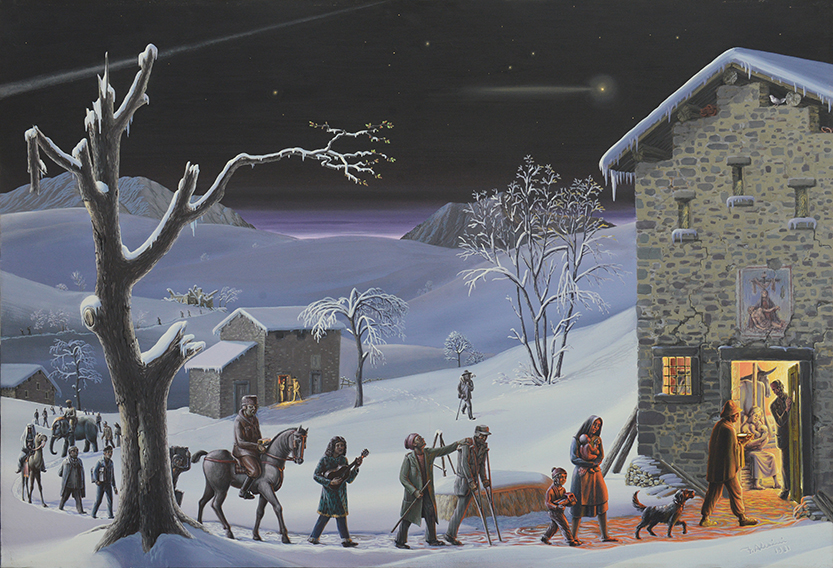

Tramonto (tempera su tela, 1976) Natale (tempera su tela, 1981)

Natale (tempera su tela, 1981)